社會住宅運動十年:重新理解台灣社會住宅的特殊性

彭揚凱 社會住宅推動聯盟召集人

OURs都市改革組織秘書長

2010年8月,因應高房價下社經弱勢居住問題,多個民間團體組成「社會住宅聯盟」開展倡議,迄今已邁入第十年。一路走來,台灣從完全陌生到「八年二十萬戶」興辦目標,標誌社會住宅運動灘頭堡攻略當屬有成。

然就民間十年倡議之經歷,深感欲持續推展,知「難」行也「不易」!鑑於此,規劃「社會住宅十年」系列專文,從多個面向階段性檢視當下關鍵課題挑戰,並展望未來提出建議。

重新理解台灣社會住宅的特殊性

自2010年民間組成「社會住宅聯盟」起,台灣社會住宅運動已步入了第十年。其成果為,住宅政策對其從質疑、接受到設定「八年二十萬戶」具體目標;倡議議程也從「要不要做」轉到「要如何做」的實務層面。

就「要如何做」一題,因涉及多面向課題,舉凡財務機制、規劃設計、物業管理、福利照顧..等,既關乎全局又有其各自課題挑戰,擬以「社會住宅十年」系列專文逐一盤點釐清。

本文做為首篇引言,嘗試將焦點拉長拉遠,以宏觀視野從各國發展經驗談起,勾勒其社經脈絡背景、耙梳其範式(Paradigm)演變來由,據以指認台灣於21世紀此刻興辦社會住宅的特殊性。筆者認為,唯有在此一認識基礎上,方能掌握當前社會住宅推展面對的形勢與機遇,將有助後續各面向課題與對策之討論對話。

社會住宅源起於都市外部性危機

眾所皆知,社會住宅「制度建構」起源於19世紀末的歐陸。其背景是,工業革命後大量人口湧入都市,因住宅短缺導致貧民窟大量出現,當時雖有社會改革者雖呼籲應改善,或是若干社會團體也嘗試提供合宜住所[1],但成效極為有限。

真正改變的關鍵是「公共衛生危機」。以英國為例,1832-1886年,倫敦曾四次霍亂流行,僅1849年就死亡14000人,且疫情影響不限於貧民窟底居民,統治階層、資產階級也有風險,致使國家必須要介入,此即當代都市計劃與住宅政策之起源,並非國家之善良、而是都市外部性危機。

在此脈絡下,搭配公共衛生目的之貧民窟清除改善,歐陸各國陸續出台住宅供給相關法令,如英國1890年《工人階級住房法》、荷蘭1901年《住宅法》、法國1912年《博納韋法案(la loi Bonnevay)》等,皆授權政府與民間興建廉價住宅(社會住宅前身),並據此建構諸如組織、土地、財務等配套機制。

二戰後進入社會住宅「大量興建」高峰期

隨後受到兩次大戰的影響,社會住宅的興建進入了停滯期,真正開始「大量興建」,則是起於二戰後的復興重建。其後伴隨著戰後嬰兒潮(Post-World II baby boom)的住房需求增長,並受惠於凱因斯式福利國家(Welfare state)近30年的經濟增長繁榮期,歐美各國如荷蘭、英國、法國、美國等,無不投入大量經費補貼社會住宅興建。總體而論,當下歐美各國社會住宅多數存量奠於此一時期。

此一「大量興建」時期,同步於當時的都市規劃與建築思潮,多結合都市擴張、新市鎮、推土機式重建等開發模式,於住宅規劃設計則是體現「現代主義」大規模生產、標準均一的風格,數千、萬人居住的高層住宅群矗立於都市地景中,成為當時社會住宅被普遍認識的樣貌。

90年代起社會住宅的「轉型調整」

70年代兩次石油危機後引發的經濟「滯漲」(Stagflation),終結了福利國家黃金年代。就社會住宅而言,在英、美帶起的新自由主義治理風潮下,政府於財政上不再有意願及條件給予大量補貼,再加上已累積一定存量,故進入「轉型調整」階段。

反映在具體作法上,社會住宅興辦開始強調「引入都市開發利得」,在區位上從郊區外圍重返內城中心地帶,並積極結合都市更新,營造社會住宅與市場住宅之「社會混和」(social mix)[3]來打破隔閡,更因應社會不同群體的需求,,如學生、青年、高齡等,進一步提供多樣化類型的社會住宅。

大洋彼岸的美國,則是走上了另一條路。在70年代民權運動衝突與推土機式都更挫敗的相互加成作用下,以1972年爆破普魯特伊果(Pruitt–Igoe)公共住宅作為象徵性起點,在政策上從「興建社會住宅」轉向[4]發放「租金補貼(租屋券)」。延續迄今,美國成為少數以租金補貼為主、社會住宅(已興建存量加上少量新增)為輔[5]的西方發達國家。

亞洲國家的追趕經驗

亞洲國家的社會住宅基本上也依循上述歷程,只是時程更加壓縮。日本因應戰後住宅短缺與人口增長,於1951年通過《公營住宅法》,由中央與地方公法人推動興建,並於70年代達到高峰。90年後,在房產泡沫與人口結構改變下放緩供給力度,重點放在既有公營住宅的更新整建,搭配鼓勵市場供給租賃住宅(包含新建與空屋活化)並連結租金補貼,期待維持都市活力與多元住宅供給的效果。

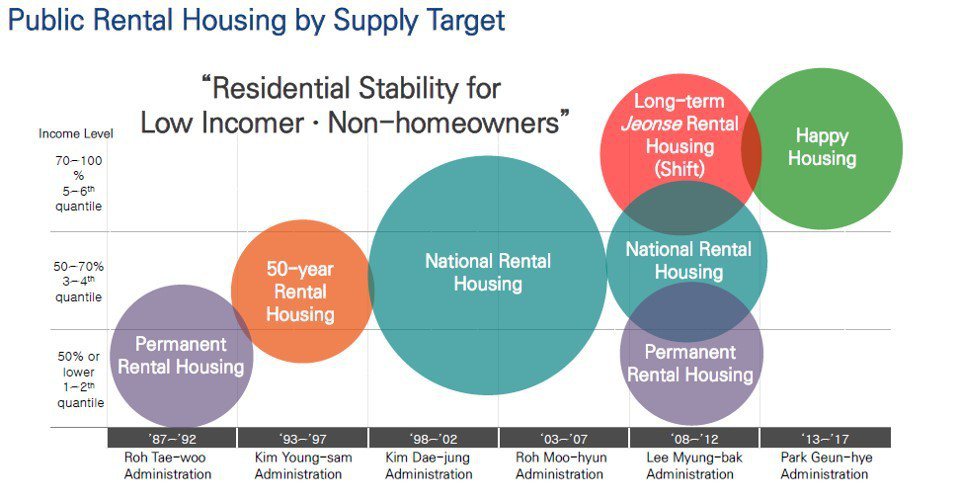

韓國的社會住宅啟動更晚,肇因於舉辦奧運大規模拆遷引發之居住權抗爭,遂於1990年啟動社會住宅政策,迄今仍持續積極興建[6]。一開始以低所得家庭為對象(永久賃貸住宅),其後隨著存量逐漸增加,擴展至較高收入階層(國民賃貸住宅、長期賃貸住宅等)。在開發方式上,也從早期新市鎮大規模興建住宅社區作法,陸續開展如再開發事業取得(都市更新回饋)、租購市場空置住宅、活化公有土地房舍、結合TOD(大眾運輸導向的開發)等多元模式。

釐清台灣推動社會住宅的特殊性

由於長年的住宅政策偏差,台灣直至2010年後才開始推動社會住宅,此一大幅落後歐、美、日、韓的「時滯」(time lag)現象,將錨定台灣推動社會住宅的特殊性,包括:

n 都市化進程的特殊性:相較於國外社會住宅發展同步於都市化擴張階段,而後轉向結合都市再開發的歷程;台灣社會住宅起步時都市化已達臨界,用地取得昂貴且困難,甚至將面對緊縮(Shrinking)情境。

n 住宅存量的特殊性:不同於國外社會住宅大量增加適逢人口增長高峰,扮演住宅存量供給一環;台灣則是在人口即將反轉收縮且有大量空餘屋狀況,才要開始興建。

n 發展模式的特殊性:對比於國外鉅額投資社會住宅時值戰後福利國家經濟成長黃金期,政府有意願且有對應財政能力;台灣社會住宅甫推動即面對「小政府、大市場」治理思維,以及國家財政、組織量能有限之侷限。

簡單的說,台灣社會住宅的特殊性在於:沒有國外當年之所以能夠大量興辦的主、客觀條件,又要在幾乎毫無社宅存量狀況下,與其同樣面對諸如都市活化、社會融合、財務可持續、需求多樣化等嚴峻挑戰。

跳脫數量迷思、發揮後進優勢

然過晚起步的特殊性,並非意味不需要社會住宅。就住宅政策而言,社會住宅為台灣「可負擔住宅(affordable housing)」體系之一環,即在購屋與租屋市場之外,國家須掌握一定數量、符合居住品質且經濟可負擔之住宅,優先協助社經弱勢與青年家戶,作為居住安全網之基礎。

因此問題不在於「要不要蓋」,而是「要如何蓋」?重中之重在於:如何清楚認知政策時滯之侷限挑戰並轉化為「後進優勢」(late-mover advantage)。

首先,必須充分理解國外當年大量興建社會住宅的主、客觀歷史條件,且其龐大數量是數十年、甚至百年「一棒接一棒」的持續積累,而不是「數年內大量興建」的短期衝刺結果。就台灣言,於社會住宅起始階段宣示數量目標或有其政治必要,然縱達20萬戶[7]目標,僅佔住宅存量2%,離歐美先進國家、乃至日韓仍差距甚遠。

因此,宜跳脫數量迷思,將重點放在社會住宅如何持續推動的政策機制與社會共識營造,確保其不因總統、市長換屆中斷。一如韓國自1990年啟動社會住宅以來,雖經歷過多次政黨輪替,興建政策仍持續不輟,其經驗脈絡值得吾等深思。

其次,正因可持續政策機制與社會共識是關鍵,不應重蹈歐美過去的大規模、標準化與缺乏配套社會方案(social program)的弊端,而是要「質量」優先!後進優勢即是藉由借鑑國外社宅區位、規模、規劃設計、營運管理等經驗得失,台灣縱起步晚、數量相對少,仍可在國際尺度突出前人未有的進步與創新,成為福爾摩沙另一張亮眼的名片。

例如[8],台灣社宅在區位上相對著重周邊交通、設施服務可及性,建築規劃設計要求結合智慧、節能等新技術,積極運用低樓層空間結合各類社會福利與公共設施提升地區服務,有獨有1%公共藝術制度創造「藝居共生」的多樣可能,並開始引入「社區營造」機制做為營運管理正向量能,乃至即將嘗試NGO承租社宅以深化福利服務並培力弱勢等。

一點提醒,不要把社會住宅當萬靈丹

最後一點提醒:社會住宅的確有其必要性,但決不是解決居住問題的萬靈丹。面對台灣「買不起、租不好、住不到」的居住問題,對應之策是健全購屋市場、發展租屋市場以及興建社會住宅(含租金補貼),猶如三足方能撐起一面,缺一不可。

社會住宅政策起於都市外部性危機,首要定位為居住社會安全網,縱達一定存量,亦應視為其它住宅政策調劑補充方案,而非替代方案。香港當是最具啟示的案例,由於其政策在購屋市場與租屋市場相對不作為,縱使社會住宅比例超過30%仍供不應求[9],香港依舊是國際公認的最不可負擔的「住房地獄」。此外,舉世公認社會住宅模範城市阿姆斯特丹,社會住宅比例高達四成以上,近年來仍遭逢房價[10]與租金上漲的嚴峻壓力,亟思尋求其它政策手段因應。

換言之,面對台灣當下居住問題,社會住宅是住宅政策的必要作為,但不能是唯一手段。意即,政府積極興建社會住宅自應予以肯定,但無論官方或民間,皆不應侈言誇大其對高房價抑制可能,也不能過度樂觀其對租屋黑市改善效果,進而淪為模糊居住問題、迴避制度改革的止痛劑。

一如「凱撒的歸凱撒」,請讓社會住宅政策回到社會住宅該扮演的角色吧!

[1] 19世紀50年代,倫敦出現了改善住房的團體如“首都改善勤勞階級住房協會”和“改善工人住房公司”等,致力於為工人建造廉價住房;19世紀60年代,甚至出現由建築商發起的“模範住宅”運動(出租住宅), 但對當時住房問題改善,仍舊只是杯水車薪收效甚微。

[2] 出售社宅具代表性案例,首推英國首相柴契爾1980年推出「Right to Buy」計畫,主張將社宅出售予承租者,一圓其置產夢想,並降低政府補貼與管理維護負擔。該政策約使英國社宅存量減少三分之一,導致家庭正在擴張的租戶搬到較寬敞單位的機會大跌,同時輪候公屋的時間也大大延長。

[3] 關於社會住宅結合都更之介紹,另可參考《為何都更?如何都更?阿姆斯特丹的經驗與啟示》、《法蘭西社會連帶:你無法想像的社會住宅模式》兩篇文章。

[4] 美國公共住宅轉向脈絡論辯相當複雜,稍做補充。大致是,70年代基於如Pruitt–Igoe衰敗個案經驗,形成了「高層公共住宅失敗論」,於《1974年住房法》叫停了高層公共住房建設。到了80年代,擴展至對整個公共住宅政策的否定,即「公共住宅失敗論」,進而於90年代力推「HOPE Ⅵ」計畫,在全國範圍拆除嚴重衰敗的大型公共住房社區。到2000年後,因公共住房流失造成了大量城市低收入者無家可歸的現象,「公共住宅失敗論」為人質疑並反駁,具政策標誌性為2010年《租賃援助保護、強化與轉化法》,提出保存與補充全美公共住房將成為未來美國聯邦政策的重點。

[5] 「租補為主、社宅為輔」是就總體描述,實際上美國並非所有地方/城市都採取拆除公共住宅作法,最典型的反例就是紐約市。紐約住房管理局作為美國最大的公共住房管理機構,其所轄公共住宅占全美總量的10%,握有18萬戶、2,600棟「被視為失敗該拆除」的高層公共住宅,以及自80年代以來持續透過租稅、包容性區劃等手段引導開發商興建超過7萬戶各類型可負擔住宅(租金不超過收入30%的住宅),兩者相加數量,多過租屋卷補貼戶數。

[6] 韓國設定以12%為目標(OECD國家社宅平均比例),仍大量投資興建社會住宅。

[7] 此目標就官方數據顯示,目前進度約4萬戶。包含直接興建(含既有、新完工、興建中及待開工規劃設計階段)與包租代管數量。

[8] 本系列專文後續將分別針對「規劃設計」、「營運管理」、「公共藝術」、「社區營造」、「福利輸送」等面向進行討論,提出展望建議。

[9] 香港公屋等候戶數量,同步於房價飆漲,從2002年9萬多戶,到2018年已破27萬戶。即房價越貴,越多人申請輪候公屋,且增加最多的群體為年輕人。

[10]阿姆斯特丹房價所得比(房屋平均成交總價/家戶可支配所得中位數),從2014年8倍,飆漲至2018年12倍,創下了歷史新高點。